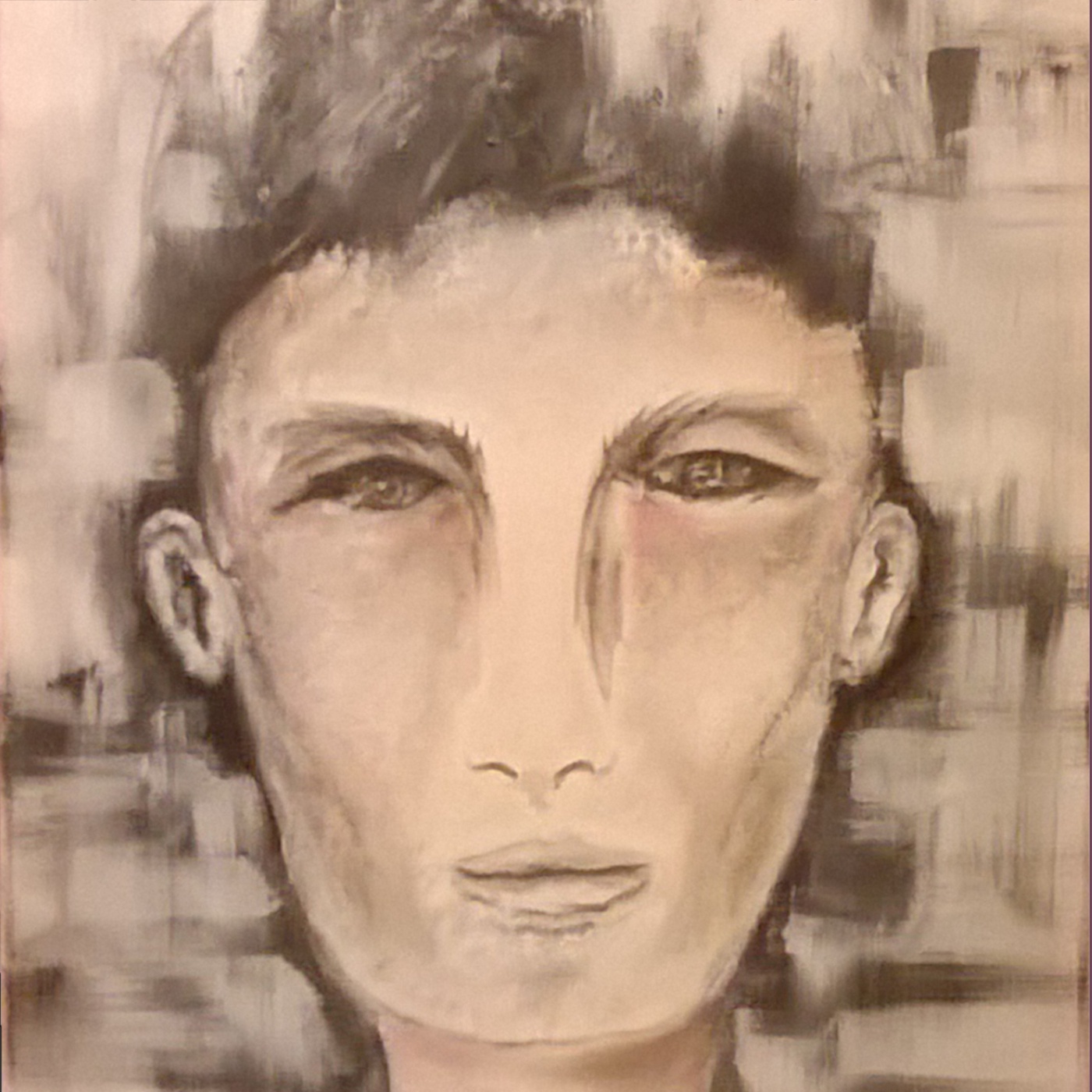

"Doors"

Stellt Euch jemanden vor, der/ die psychiatrischen Institutionen sowohl als Insasse, Patientin, Klientin oder wie auch immer bezeichnet, kennen lernen musste und dann in einem außerordentlichen und sehr beachtlichen Lebensprozess, sich mit einer qualifizierten und reflektierten Auseinandersetzung mit sich selbst und vielen anderen mit gleicher Erfahrung vom „Ich -Wissen zum Wir -Wissen“ bewegt und sich dann einen neuen Platz in diesen Institutionen sucht. Auf der Seite der „Nicht-Kranken“, der anderen Seite also. Was ist so jemand dann?

Es gibt hinter den geöffneten Türen der Psychiatrie bereits Ideen, Diskursbeiträge, Konzepte, wie in Deutschland ohne Zwang eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie aussehen kann. Ich zitiere aus dem Artikel zu diesem Konzept von Martin Zinkler und Sebastian von Peter in der Zeitschrift Recht und Psychiatrie., Ausgabe 37 in 2019

Bucherwähnung Maria Rave-Schwank "Aufbruch in der Psychiatrie", Psychiatrie Verlag Köln 2022

Musikbeitrag:

Die Doors waren Jim Morrison, Gesang, Robbie Krieger, Gitarre, Ray Manzarek, , Keyboards und John Densmore, Drums