Die Weiterentwicklung der Kliniken fand und findet überwiegend innerhalb der alten und neuen Klinikmauern statt und der Blick nach draußen ins Alltagsleben, findet so gut wie nicht statt. Ein gezieltes und strukturiertes Entlassungsmanagement, wie es sogar gesetzlich im Sozialgesetzbuch (SGB V) vorgeschrieben ist, wird nicht vorgenommen. Es reduziert sich auf Arztbriefe an den behandelnden niedergelassenen Arzt/ Ärztin.

Schließlich gaben im November 1988 die „Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutisch/ psychosomatischen Bereich auf der Grundlage des Modellprogramms Psychiatrie der Bundesregierung“ (so der genaue Titel) neben anderen wichtigen Empfehlungen die entscheidenden Impulse zu einem strukturierten „Aufbau eines gemeindepsychiatrischen Verbundes als Fundament allgemeinpsychiatrischer ambulanter Versorgung“ vor Ort in den Gemeinden.

Einen kleinen Auszug aus einem Interview mit einer Grand Dame der Angehörigenbewegung in Köln aus einem Dokumentarfilm anlässlich ihres Todes.

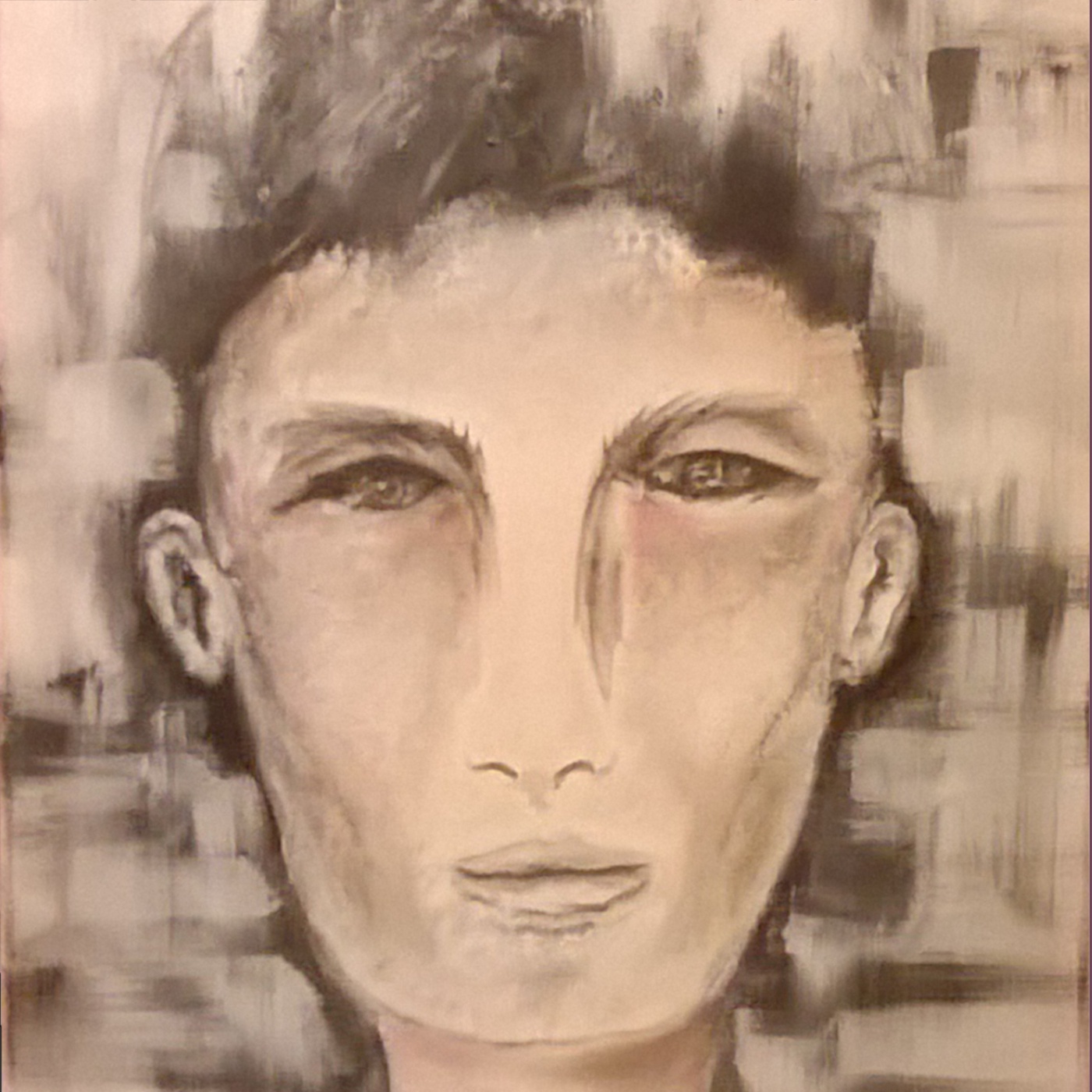

Im Musikteil heute stellt Bernd einen, den einflussreichsten Musiker der Rockmusik vor. Zu Beginn seiner Karriere bewegte er sich im Umfeld Andy Wahrhols in der New Yorker Factory. Wahrhol brachte ihn auch mit der Sängerin Nico zusammen, die auf der ersten Platte von Velvet Underground drei Lieder sang.